食事が済んで、最初に立ち上がったのは山田仕郎の妹であった。ぼんやりとテレビを眺めている全員の味噌汁椀や小皿を重ね、キッチンの方に持って行く。私は慌てて背もたれにかけていたエプロンを着け、寿司桶を抱えてその後を追った。どうやら食後の洗い物は、妹の役割らしかった。

「私やりますよ!」と声をかけると、困ったような顔をしている。

押し切るべきか一瞬迷ったが、「いや私が」「いやいや私が」と押し問答になる気配も無い。ただ、困惑しているだけのようだ。

「大丈夫ですよ、私、水がはねても大丈夫なようにエプロンしてますから」と重ねて言うと、「じゃあ……」と小さな声で言い残し、ダイニングに戻って行った。

戻ってきた妹に対し、恵美子さんが「あら」と言う声が聞こえ、「ミナトちゃんが洗ってくれるって」と説明する声が聞こえた。三郎さんも続けて何か喋ったようだったが、三郎さんの低い声は流し台の水の音にかき消されてよく聞こえなかった。

恵美子さんが洗い物をしている様子を何度か見ていたので、洗剤もスポンジも、どれを使えば良いかはわかっている。泡が残っているスポンジに洗剤を注ぎ足し、洗い桶の中の食器を一枚ずつ洗いながら、先ほどの会話を反芻した。

一緒に台所に立って、仲良く食器を洗った方が良かっただろうか? いや、スポンジも蛇口もひとつしかないし、非効率的だ。もしかして、妹の大事な役割のひとつを奪ってしまった? でも、家庭生活の中ですべきことは皿洗いだけじゃない。彼女の困惑した顔を思い出しながら、さっきの一言を「エプロンも着けないでキッチンに立とうなんて何考えてるんですか?」と捉えられてしまったらどうしよう、とまで考えた。いや、ただ、びっくりしただけかも。

小姑に嫌われたくないなぁ、というのが本音だ。

キッチンの入り口に人の気配を感じて振り向くと、三郎さんがのれんを捲ってこちらを覗いていた。

「あっ、お茶ですか?」

「いや、ハハハ」と笑って、すぐ横の浴室リモコンを見ている。お風呂は「保温中」だ。

「僕は一足お先に風呂に入ってきますんで」

「あ、はい」

泡立ったスポンジを置いて会釈すると、三郎さんはのれんの向こう側に消えていった。

洗い物を終えてダイニングに戻って行くと、恵美子さんが「ミナトちゃんごめんなさいね」と言い出した。

食器洗いを代わったことを言っているのかと思って、笑いながら「いえ全然」と返すと、お嬢さんが「お風呂、ミナトちゃんに一番に入ってもらおうと思ったのに、あの人お風呂に行っちゃったのよ、三郎ったら」と怒りを露わにした。

「大体ねぇ、三郎は何なのかしら、『油物はないの』とか言っちゃって、文句言うくせにお寿司はバカみたいにバクバク食べるんだから」

「食い意地がね、張ってるのよね、品性がねぇ、どうしようもないのよね」

「さっきだって、ミナトちゃんが食器を片付けてくれてるの見て、『よく働く嫁はいいなぁ』って……私たちが何もしてないみたいなことを言って」

お嬢さんが怒ると恵美子さんがそれに乗っかる形で三郎さんの悪口を言い、お嬢さんの怒りは更にヒートアップした。私はぽかんとして、夫かつ義理の息子、山田三郎を罵る二人の様子を眺めた。

山田仕郎はテレビの横のマッサージチェアにいて表情は見えず、ヴーンヴーンと揉み玉が動く低い機械音が聞こえるのみだ。妹は食卓に残っているが、テレビの方をぼんやりと眺めている。テレビの音声は誰かが下げたらしく、マッサージチェアの音に負けるほど小さい。字幕を見ているのだろうか。

テレビを眺める山田仕郎の妹は、父親を庇うでもなく、母親に味方するでもなく、完全に「無」の状態だった。

「そういえば、お風呂ってどこのお部屋をお使いなんですか?」

居心地の悪さに話題を変えると、隣の605号室の浴室だけを使っている、とのことだった。

我々がいる606号室のキッチンに、605号室の浴室リモコンを取り付けるのは相当大変だったらしい。恵美子さんとお嬢さんでリフォーム業者に無理難題を押し切った話が武勇伝のように語られるのを頷きながら聞いていると、恵美子さんが急にお風呂の広さについて喋り始めた。

「それで、リフォームしてお風呂が広くなったのよ、バスタブがね」

そう言いながら、お嬢さんの方をチラッと見る。

「マンションにしては、かなり広い方よね!」とお嬢さんが元気よく頷くので、私は「いいですねぇ」と相づちを打った。しかし私の反応は何か間違えていたらしく、恵美子さんが「違う違う」と手を振る。

「二人は入れる広さなのよ」

「ジャグジーも付いてね、本当に、二人で入っても大丈夫なのよ!」

恵美子さんに続いてお嬢さんが嬉しげにそう言い、二人はマッサージチェアの山田仕郎の方をチラッチラッと見た。

結論から言うと、私は山田仕郎と共にバスタブに浸かることはなかった。

大変古典的な手法で、山田仕郎は私と一緒に風呂場へ行くことを回避した。

たぬき寝入りである。

「仕郎~?」「お兄ちゃ~ん?」と呼ぶ声に一切答えず、マッサージチェアの揉み玉がヴーンヴーンと懸命に動く上で小刻みに震えながらも、頑なに目を開けようとしない山田仕郎の様子に、恵美子さんとお嬢さんは計画を断念し、すっかり落胆した様子で風呂が空くのを待ち、私一人を風呂場に案内してくれた。

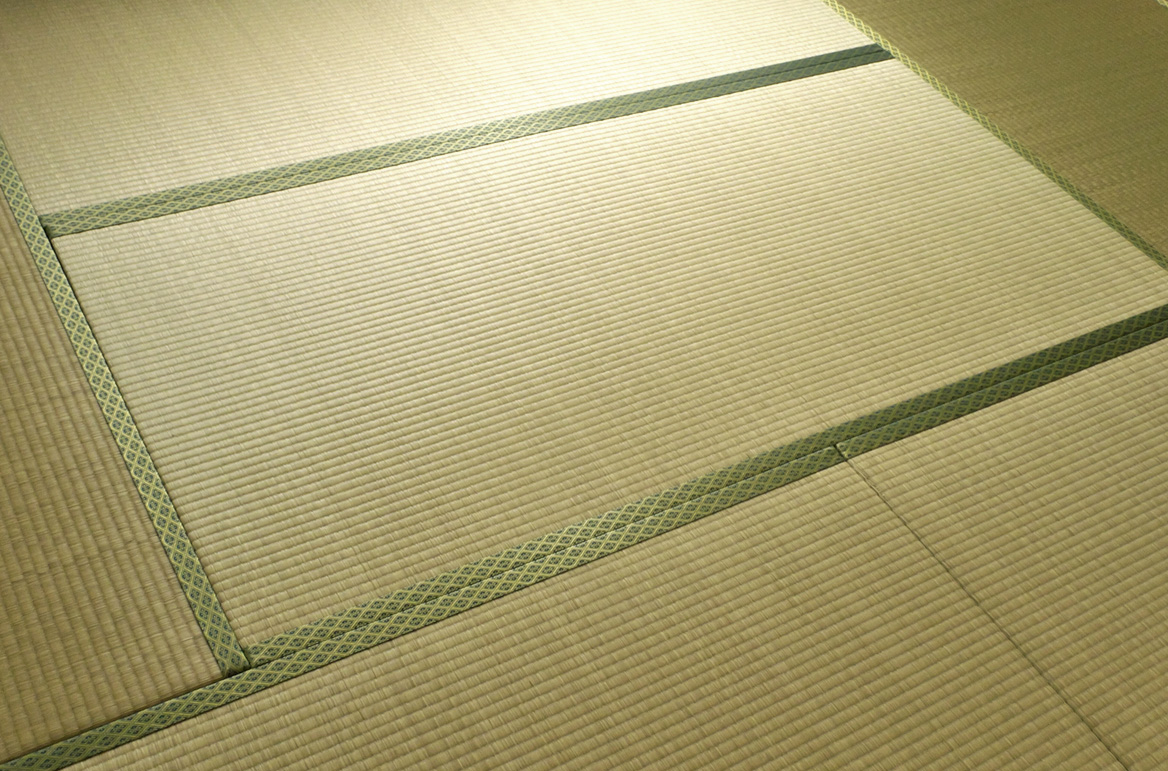

お風呂が済んで606号室に戻ってみると、和室にはギャグのようにぴたりとくっつけられた布団が二組敷いてあったが、私は先ほどの小刻みに震える山田仕郎を思い出し、何も起こらなさそう、と思った。

予感は的中し、素早く風呂からあがってしまった山田仕郎はいつの間にか布団に滑り込んで目を瞑っていた。まるでミイラのような姿勢の良さだった。

恵美子さんとお嬢さんは固く目を閉じた山田仕郎を一瞥し、「じゃ、ミナトちゃん、おやすみなさい」「仕郎をよろしくね」「明日は、私たち8時までこっちには来ませんからね」と言い残し、605号室に引き上げていった。妹も既に605号室に行ってしまっている。三郎さんは四階の別室だ。

606号室には、私と、ミイラのような山田仕郎の二人きり。

恵美子さんは「8時まで」と言う時に何やら意味ありげな笑いを浮かべていたが、この期に及んで何かが起きる筈もない。

私は布団の足元のほうを見ながら、大学生の頃、初めてお花ちゃんの自宅に泊まった時のことを思い出していた。

お花ちゃんの家はやたらおおらかで、誰がいつ来てもウェルカム、誰がいつ泊まってもウェルカムだった。お花ちゃんの部屋は三階にあり、大学生だった私は「下に聞こえたらヤバイね」とくすくす笑いながらセックスをした。ゴミ箱もティッシュも部屋に無く、尻丸出しで階段を降りていくお花ちゃんを布団の間から首だけ突き出して笑っていたあの頃が懐かしい。

私は硬直したように動かない山田仕郎を眺め、パチリと電気を消した。