幼少時に何年か劇団に通っていたことがあった。

そこは劇団兼芸能事務所で、ダンスとか、演技とか、何だか色々なレッスンを受けて、うまくするとドラマやらお芝居やらのちょっとした端役でテレビに出られるのだ。

何回かそういった経験はさせてもらったが、毎回母が浮かれて大変なことになり、周囲のママ友に放映日時を吹聴して回り、ホームパーティーでその映像を流してゲストに解説しまくるのがもの凄い苦痛だった。当時の話が出ると、「ママ、ステージママ(※マネージャー的立場で子供の芸能活動を支える母親のこと)に憧れてたのよねぇ」と臆面もなく母は言い、「ミナトちゃん、あなた、筋は良かったのに恥ずかしがり屋の引っ込み思案だったから」と残念そうに私を責めるのだが、何を以て「筋が良い」と評されたのか、二十年以上経ってもよくわからないままだった。

ちなみに、私は恥ずかしがり屋でも引っ込み思案でもない。母の口車に乗ってそういうものに出てしまうと、その後どんな苦痛が待ち受けているかよくわかっていたので、子供らしい理由を述べて出来る限り回避していただけだ。それに、幼稚園児ながら自分の顔面レベルは自分が一番よくわかっていたので、母が敏腕ステージママとしての能力に目覚めなくて本当によかったと思う。

劇団に通っていた頃と同時期に、幼稚園の先生に「ミナトちゃんは、大人の顔色を見て振る舞っているふしがあるのが気がかりです」と連絡ノートの最後のページに書かれたことがあった。母は「先生、どこ見てるのかしら」と憤慨していたが、幼稚園の先生は正しい。そして、幼稚園の先生に悟られた私は間抜けだ。

幼稚園の先生の助言もむなしく、私は誰にも矯正されないまま成人した。そして営業という職種で社会人になってみると、そのスキルが非常に役に立った。大抵、お客様と話す時には私一人だったし、目の前のお客様に好まれそうな自分に寄せていけばいい。私は息をするように自然に嘘をつくタイプの人間だったので、こちらに関しては、何の苦痛もなかった。

だから、母の前にいる私と恵美子さんの前にいる私は別人である。もちろん、お花ちゃんの前にいる私も。

分断は年月を追うごとに激しくなり、例えば母といる時に受けたショックはお花ちゃんと会った瞬間に忘れる、というような具合だった。スイッチがパチリと切り替わるのだ。もしかしたら、母はそういった演じ分けを察知して「筋が良い」と評したのかもしれないが、舞台やテレビで求められるような演技力は皆無に等しかったので、やっぱり筋は良くないと思う。

そして、未だにテレビや映画を見ていて、エンドロールに当時の劇団名を見つけるとジッと見てしまう。

さて、電話口で泣いて詫びていたお花ちゃんは、それから数日はギクシャクしていたものの、一週間も過ぎると何事もなかったかのように元通りになった。

当時、まだ震災後の電力供給は安定しておらず、通常は乗り換えなしの一本で帰れる自宅の最寄駅までは、その都度動いている路線を探し、乗り換えながら帰っていた。ともすると複数の路線が乗り入れている駅で、最初に動き出す電車を待って待機するような形になるので、そういった待ち時間に構内アナウンスに気を配りながらダラダラとお花ちゃんと喋るのだ。会社で起きる様々な出来事から、やれメタルバンドの誰それが解雇されただの、新譜がどうだの、お花ちゃんと日常的に話せる話題はいくらでもあった。

お花ちゃんは相変わらず時間も曜日も定まらないアルバイターで、私が帰路につく時間帯はだいたい電話に出た。

『ババァまた電車止まってんの?』

「うん、動かない」

『へー』

お花ちゃんは新聞を読まない。テレビも見ない。見ないというか、お花ちゃんの部屋には地デジ非対応のテレビしかなく、テレビは地デジに完全移行する前だったがそれを待たずして壊れてしまったので、そのまま放置されていた。だから、世間の混乱はほとんどお花ちゃんに伝わっていない。加えてバイト先も近所なので、こちらの通勤の足が大変なことになっていると何度説明しても「へー」しか言わない。

「お花ちゃんと話してると、世界の実感が薄れるわ」と意地の悪いことを言ってみたが

『よかったじゃん』と言って笑うので、拍子抜けして一緒に笑った。

アナウンスが無くても誰かが走り始めると、どこかの路線が運転再開していることがある。視界の端で誰かが素早く動いた気がしたので一瞬黙ると、突然、お花ちゃんが『お前、いつ次の……なんかそういうの、あるんだよ』と言って来た。

「なんかそういうの?」

言いながら辺りを見回したが、誰も走っていなかった。皆死んだような目をして運転再開を待っている。

『お相手との、なんかそういうのだよ』

お花ちゃんがかしこまって『お相手』というのは、なんだか可笑しい。

「次は結納だね」

『へー』

「着物着てご飯よ」

『ふぅん』

お花ちゃんは気のない返事をした後で、『着物って、お前デブだから相撲部屋の女将だな』と言った。

お花ちゃんは間違っている。相撲部屋の女将は、おそらく、どちらかと言うと華奢な方だ。

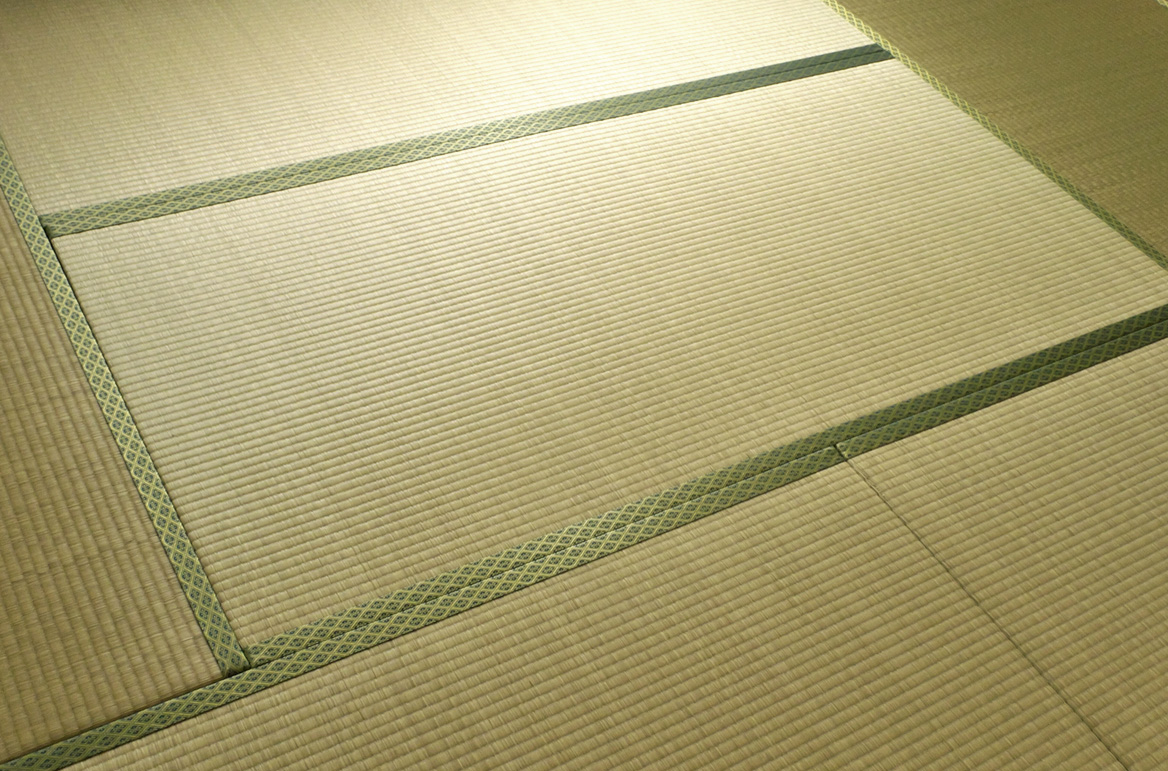

結納当日、恵比寿の某ホテルで着付けをしてもらって、鏡に映った自分を見た時にそう思った。叔母も母も従姉妹も袖を通したという着物を、母たっての希望で着たものの、正直似合っていない。成人式の時にも着たので、鏡に映った自分を見て絶望するのは二回目である。

成人式の写真を見たお花ちゃんに「ブタちゃんは、首が太いのと肩がいかり肩なのが致命的」と的確なダメ出しをされたことが思い出される。全くもってその通りであった。

相撲部屋の女将というよりは相撲取りの女装だな、と思い、上機嫌の母について着付けルームの外に出ると、父と弟がいた。

父は腕を組んで、私の頭のてっぺんからつま先まで眺め、口の片端を上げてにやりと笑うと一言、「馬子にも?」と言い、私は「衣装! 本当に」と笑った。

「全体図は相撲取りの女装って感じです」と続けて、二人で笑っていると母がキッとなって間に割って入ってくる。

「あなたはまたそんな、馬子にも衣装だなんて」

けれど、叱られた父が飄々としているので、母は憤慨した様子で「ミナトちゃんも、せっかく代々継いできたお着物なんだから、そんなこと言わないでちょうだい」と続けた。

こういう場合は、弟が役に立つ。父の後ろから出てきた弟が母の方に寄って行ったのを眺めながら、私と父は歩き始めた。

結納の場所はホテル内の懐石だった。恵美子さんたちとは店で待ち合わせている予定だったが、モソモソとホテル内を歩いていると、角を曲がったところで先方のご一行に遭遇してしまった。

不思議な現場だった。人気のないホテルの廊下で、山田仕郎が恵美子さんとお嬢さんに二対一で何か言われていた。

「おっ、こんにちは」

父がさり気ない調子で声をかけると、ハッとした表情でこちらを見た。

山田仕郎は手に何か持っている。細長く、張りのあるビニール袋のようなものだった。いつもなら一瞬で最前線に躍り出る恵美子さんとお嬢さんが、会釈しながら山田仕郎の背中をグイグイ押している。憮然とした山田仕郎がビニール袋をずいっと前に出して、何やらモゴモゴと言い、袋の中を覗き込んだ私と父はその中に花束が入っているのを見つけた。

どうやら、私に渡そうとしているらしい。何となく雰囲気を察した父が「おっ、ミナト、よかったじゃないか」と微笑みながら山田仕郎の背中に手を回し、恵美子さんとお嬢さんの方に顔を向けて頷いた。

恐らく、二人がかりで「この花束をミナトちゃんに渡しなさい」と指導していたのだろう。

私は「わ~ピンク色!」とかバカみたいな感想を言いながらビニール袋ごと花束を受け取った。この渡し方が許されるのは、ホワイトデーの小学生男子だけだ。