先日いつものお店で飲んでいたら、マスターが「もし女に生まれたら彼女みたいになりたい」と、イギリスかどこかの歌手のPV(十年前だそうです)を見せてくれました。ロングのストレートヘアにタイトなミニの衣装で、その「彼女」(いろいろとよく覚えていなくてすみませんが)は、男のダンサーと絡みながら踊っています。マドンナやガガのような激しさはありませんが、ほどよくエロで、ふつうに(顔が)可愛くて、(男に)落ちそうで落ちなくて、(何かが)見えそうで見えない・・みたいな。「もし女に生まれたら、こういう感じで行きたいわ」ということでした。

それで私も、藤谷美和子になりたかった時期(粛清される前の、です)があったことを思い出しました。もし女に生まれたら・・、そういえばそんなことを思うときがあります。

もともとは中森明菜ですが、それから藤谷美和子で、そのあと加藤治子になりました。これは私にとっては「こうありたい」色気つながりです。勝手なイメージですが、抑えられた色気から、散漫する色気、そして滲み出る色気、という流れになります。全然違う、と誰かに言われそうですが、着物の着こなしのようです。

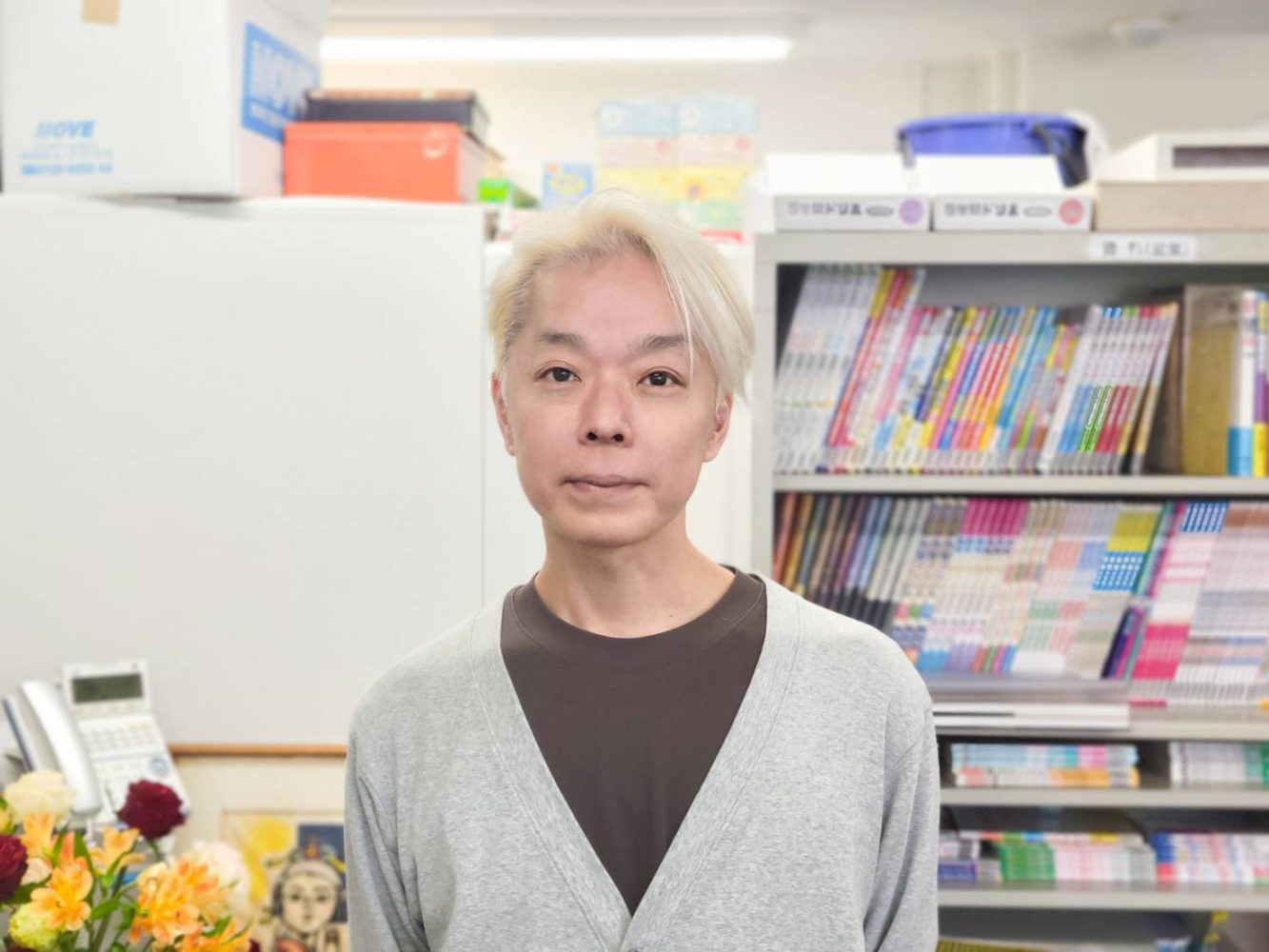

当然のことながら、そのどれもこなすことはできていませんが、それでも懲りずに「もしや・・」と思い、最近ではその流れに市原悦子が加わりました。

「家政婦は見た!」の市原悦子です(敬愛していますが、敬称略でいきます)。去年末からDVDBOXが発売されて、買おうとしましたが高値に手が届かなくて唸っていたら、レンタルが開始されました。ひさしぶりにツタヤ通いが始まりました。

数年前から、「家政婦~」だけではなく、市原悦子が主演の二時間ドラマを好んで見てきました。少し枯れた滑舌の良い声と、人懐こい風貌でも常に背筋が伸びているような佇まい、とか、うまく言えませんが、存在の仕方が好きです。

たくさんの台詞を言う演技が多いように思います。黒柳徹子の声は「人がどうしても聞いてしまう周波数」(本人談)だそうですが、市原悦子の声には何を言われても説得させられてしまいます(「日本昔話」来の縛りかしら)。

先月の二時間ドラマでは、息子たちから介護施設に入れられようとして抵抗する母親を熱演していました。「私がどんな状態になろうとも、この家で、あなたたちに面倒をみてもらいます。それが地獄というのなら、家族とは地獄を共にすることです!」というような台詞を、三人の息子夫婦たちの前で宣言します。えー嫁たちがたいへん、と思いながら見ていると、嫁たちは深く頷いて賛同していました。なんだか圧倒されて、すぐに「それが地獄というのなら、職場とは地獄を共にすることです!」とかアレンジして使えないかしら、と市原悦子の台詞に影響を受けていました。そんな職場も、そんなことを言う人がいる場所も嫌ですが、市原悦子に影響を受けることは気持ちが良くて、次々と、「家政婦は見た!」を見ているところです。

それと平行して、もうひとりハマっている人がいます。内田樹です。名前だけは聞いていたのですが、一冊読むともっと読みたくなって、すぐに近所の本屋とブックオフに行き、数冊買ってランダムに読んでしまいました。もっと読みたい、と本屋に走ったのは日本橋ヨヲコ以来です。彼女のマンガにはその「熱い世界」(女子や漫画家のスポ魂)を求めてしまいましたが、今回はクールダウンの世界です。

いろんなことをある視点から書かれているのですが、数冊読むと、その視点がなんなのか少しわかったような気になりました。

上手に抜粋することはできませんが(すみません)、「私たち」は、「私たち」の「外部」に「強大な力」があると「仮定」していて、普段はそれに「抑圧」されているため、「それ」に「抵抗」したりして「調整を計ろうとする装置」を「イデオロギー」と呼んで必要としていて、その点に関しては「マルクス主義もフェミニズムもイデオロギー」で、でも本当は、そんな「強大な力」を持つ「外部」なんてなくて、「父権制度」の「父」が(あるいは、キリスト教などの「神」が)、その「仮定」された「外部」を演じてきただけで、でも「私(内田さん)」は「父」になろうとは思わない「男」だ、とかそんな感じです。

読みながら、へー、とわかったようなわからないような気分になるのですが、私の勝手な理解では、ジェンダーでもなんでもいいのですが、何かの「システム」に完全にハマるのでも完全に撤退しようとするのでもなくて、一歩か二歩引いた位置にいたほうが生き易い、ということを繰り返し書かれているのかしら、ということになりました。

それが私の中では「家政婦は見た!」の世界につながります。大富豪、大財閥、大女優、大物政治家・・やたらと「大」のつく家に入り込んで、「システム」にがんじがらめになってでもその「役割」を演じきろうとする人々を「のぞいて」、最後に「どうかと思うわ」と言い放つ市原悦子の立ち居地につながります。

ある回では、「おい、家政婦!」といかりや長介演じる町長に呼びつけられて「家政婦のわりには色気がある」などとセクハラ発言をされても「へえ」と流して、町一番の人気芸者いとう麻衣子に「このことをばらしたら、この町から生きて出られなくしてやるよ」と脅されても、「あの娘、暴力団とつながりがあるよ、いやだねー」と言いながら「のぞき」を続けます。セクハラよりも脅しよりも大事なのは、それを成り立たせている世界をのぞくことなのです。

エプロンをつけてその世界で家政婦という「型」にハマっているのですが、その「世界(システム)」にハマることはけしてありません。なんか強い、そして自由、ちょっと悪いように感じるキャラクターです。

「システム」を前にして、内田樹も家政婦・石崎秋子もクールでドライな対応しますが、内田樹はシステムに一旦ためらうことを良しとしていて、石崎秋子はのぞきたい欲望に正直でためらいません。そのあたりに、私は「男」と「女」の色気の違いを感じます。

「エロ」は何もないところから生まれるものではなくて、「私たち」が使用している「システム」に対応して生まれる結果にすぎない、という内田樹の(って、内田さんはこういう言い方をしていませんが)話はわかるような気がします。

ということは、私がここ最近求めている市原悦子の(演じる)色気は、システムへの対応の仕方、ということになるのかもしれません。

ということは、今の私は、家では中森明菜の表現する世界に溺れながら(それは継続しています)、町では「家政婦は見た!」の市原悦子のように振る舞いたい・・、わけがわかりません(ぐだぐだになってしまいました)。