3月18日にイスラエル軍によるガザ地区への攻撃が再開されてから、連日のように流れてくる悲惨なニュースに胸が痛む。こんなことを公に口にすることさえ、表ではどんな目で見られるのだろうかと気にしてしまう自分が住んでいるドイツでは、あまりの事態の悲惨さに報道のバランスは以前よりはやや中立になったようにも感じられるし、ガザの惨状を伝えてはいるけれど、やっぱり偏った「中立」に感じる。その姿勢に、いったいこの人たちの目には何が映って何を感じているのだろうかと自分の理解が追いつかない。2023年の紛争再開以降、パレスチナ側の死者は5万人を超え、そのうち1万5千人が子どもだという。彼らを死の危険に追い込んでいるのは軍事攻撃だけではない。食料や医療物資などのを外部からの援助がイスラエル軍によって遮断され、飢餓にもさらされている。ガザという場所に閉じ込められ、いつ命を奪われるかわからない、いつ誰が助けてくれるかもわからない絶望を少しでも想像したら、辛くてたまらなくなってしまう。

3月25日、今年のアカデミー賞のドキュメンタリー部門において最優秀賞を受賞した「ノー・アザー・ランド」のハムダン・バラル監督がヨルダン川西岸でイスラエル人入植者たちに暴行を受け、その後自ら呼んだ救急車に乗り込むも、イスラエル軍に引き摺り出されて連行された。「ノー・アザー・ランド」はパレスチナ人であるバラル監督や他の監督たちとイスラエル人の監督とで共同で制作され、パレスチナ自治区でイスラエル国家によってパレスチナ人が迫害されてきた様子を追ったドキュメンタリー映画である。パレスチナで続いてきた過酷な現実を映し出しながらも、政治的な状況ではドイツでもアメリカでもこれまた迫害されてきたと言える映画だ。2024年のベルリン国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞と観客賞を受賞し、壇上で監督たちはドイツ政府へ、イスラエルへの武器提供の停止を求めたスピーチを行った。それに対してドイツ政府や文化大臣、ベルリン市長は「反ユダヤ主義」と非難をしたうえに映画祭自体への助成金を見直す話にまで発展させ、マスメディアも軒並み足を揃えてこの映画を「反ユダヤ主義」と批判の報道を繰り返した。その様子は2022年の現代アートフェスティバル、ドクメンタで起きた「反ユダヤ主義」騒動とかぶって、あまりの思考停止状態に私はうんざりした。その一年後の今年、この映画のメッセージを再び思い出させるかのようなアカデミー賞の受賞について、あの時のドイツの人々はいったい何を思うのだろうかと思った。

私のFacebookのタイムラインでは、バラル監督の消息を案じる投稿が次々と現れたけれども、それは日本語と欧米以外からの英語の投稿だけだった。幸い、この翌日にバラル監督は釈放され、病院で治療を受けているそうだが、イスラエル人入植者たちの暴行は、アカデミー賞受賞後から続いていたという。つまりは狙われたのだろう。

その直後、朝日新聞の現地特派員として活動していたパレスチナ人のジャーナリストと、アルジャジーラ所属のジャーナリストがイスラエル軍に自宅や乗車中の車を爆撃され、家族と共に亡くなった。これも誤爆ではなく、ジャーナリストということで狙われたと報道されている。

そんな殺戮の報道を日本語で毎日目にしながら、ドイツのメディア報道では、ハマスから解放されたイスラエル人のインタビューやイスラエル人人質の解放をドイツ政府に働きかけているイスラエル人たちのニュースなどを聞く。どちらも事実でありながら、しかしある意味で互いに乖離した思考を同時に受けて気分が悪くなりそうである。

閑話休題。ジェノサイドと国連が認定している状況が続くガザをリゾート地にすれば戦争は終わる、と斜め過ぎてこれまた理解が追いつかないことを発言するトランプ大統領のトンデモ対外政策に対して、イギリスや欧州で米国製品ボイコットが起き始めているというニュースを目にした。イギリスのある女性は、フィラデルフィアのクリームチーズやオレオはもう買わない、リステリンは別製品の取り替え、ジャックダニエルズやコカコーラも家から消えた、と言う。

ほー、なるほど。でも私もこの二十何年、他に選択肢がなくてどうしようもない、という時以外はマクドナルドやスターバックスには行ってないぜ。あの頃すでに、こういう企業の金がイスラエルとパレスチナの紛争に流れているという噂だか事実だかの話を聞いて納得できないと思ったからだ。幸い、元々マックの味は好きじゃなくて食べるんだったらモスバーガーがいいし、スタバのコーヒーも味も好きではなく、私はドトール派だったから苦じゃなかった。ちなみにドイツでは街のあちこちにドネルケバブがあるし、コーヒーのテイクアウトならチボ、という自宅でも飲んでいるコーヒーチェーンがある。

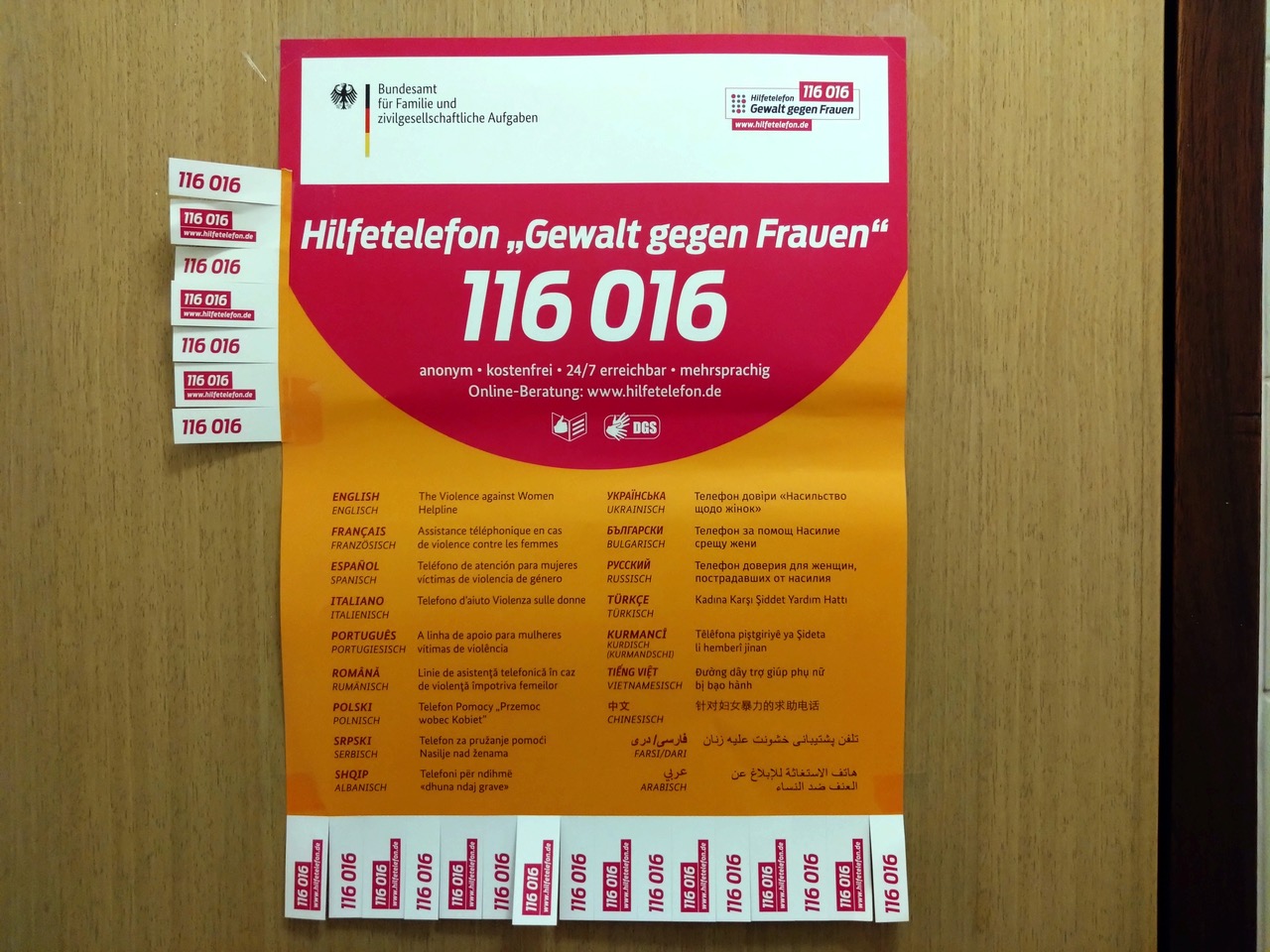

と、いうボイコット運動を公にすることが、ドイツでは禁止されている。正確には、イスラエルまたはユダヤ人に対するボイコット運動を禁止するという法律が既に2019年に成立している。2023年10月にハマスによる襲撃から始まったイスラエルのガザ攻撃に対して、その頃、アートや映画などの文化シーンでもイスラエル寄りの立場を取るドイツに対して、特にドイツ国外のアーティストたちがドイツ国内での文化イベントへの参加ボイコットを呼びかけたりしたのだが、それらは徹底的にドイツのマスメディアでは批判された。

また、パレスチナに連帯を示すメッセージを公表した、という理由で、南アフリカ出身のユダヤ人アーティスト、キャンディス・ブライツの作品展示が中止になったり、米国のアーティスト、ローリー・アンダーソンのエッセン芸術大学教授の着任予定が取り消しになったりした。彼女たちは「イスラエルがパレスチナを植民地化していることについての反対」の書簡に署名をしただけで、ボイコットを呼びかけたわけではない。それでもそれが問題視された。他にも次々と他のアーティストたちが発表の場を奪われたり、または自ら身を引いたりということが起きていて、ドイツ社会で意味する「反ユダヤ主義」と認定されれば、今後は助成金も下りず、活動そのものすら中止に追い込まれていく危険があると各所で議論が起きている。

20年前、私はドイツという国が、特にこの社会の文化や芸術のシーンにおいて、弱者の立場へ目を向け、その権利も守っていこうとしている努力をしていると思っていた。メジャーではない文化や芸術の活動にも公的な助成が多く出されてきたこの国に、多様な社会が育っていくのだと信じ、期待していた。そしてそれは、かつてのホロコーストの過ちから学んだ結果ゆえの社会構造であると思っていた。この数年、特にこのイスラエルとパレスチナの件を巡るドイツ社会の思想や行動を目の当たりにしながら、信じられない思いでその始まりを目にし、裏切られた思いでその行動を眺め、落胆と悲しみを感じながら、正直いまは心が離れていきつつあると言っても過言ではない。たとえ、普段はとても善良で人格者の友人知人たちが「ドイツは過去の過ちを償わなければならないから」という理由を語ろうと、またそんなドイツ人たちをその同じ理由で庇おうとする日本の人たちの説明を聞いても、どうしてそういう発想になるのか、私にはとても理解が追いつかない。しかしながら、今のこの社会で大きな声でそれは違うよ、などと言おうものなら、どんなことに見に起きるのだろうかという不安と恐れがある。たとえ日本語であってもこれらの記事をFacebookのタイムラインでシェアすることすらたじろいでしまう自分に、恥を感じる日々でもある。

最近、久しぶりに子どもと一緒に行った公園で、ドイツ人ではないママ友が私にそっと言った。「ガザのニュースを聞くたびに胸が締め付けられるし、ドイツはいったい何をしているのだろうと思うわ」ああ、そう思うのは日本人の私だけではないんだ。ほんの少し、救われた気がした。

©︎ : Aki Nakazawa

©︎ : Aki Nakazawa

夏時間が始まり、ぐんと明るくなってきました。例の保育園半閉鎖状態も2ヶ月続いていて、心がけっこうやさぐれてます。いろいろと追い打ちをかけるように暗いニュースばかりで嫌になっちゃう。保育園が休みになったある日、一日思い切って休みにして、子どもと一緒に外に出ました。家にあるもので作った簡単なサンドイッチやスナックをかじりながらのお花見に心が癒されて。お日様の力はすごいですね。もう少し外でアクティブになったほうがいいかなと考えさせられました。