映画・ドラマに映る韓国女性のリアル(4) 60年代の埋もれた女性監督にスポットライト、映画「オマージュ」

2023.03.02

韓国で2人目の女性監督、ホン・ウノン(1922~1999)が、現代の女性映画監督シン・スウォンの映画「オマージュ」を通してスポットライトを浴びている。1960年代、ホン・ウノンは男性中心の映画界で奮闘し、3作品を撮ったがフィルムが喪失、ほとんど忘れられた存在だった。映画「オマージュ」は日本では3月10日から全国で順次公開される。

シン・スウォン監督こそ、私が切実に日本でもっと知ってもらいたいと願ってきた監督だ。2010年に長編デビュー作「虹」で東京国際映画祭の最優秀アジア映画賞を受賞、その後も「冥王星」(2012)でベルリン国際映画祭、短編の「循環線」(2012)、「マドンナ」(2013)でカンヌ国際映画祭に招待されるなど、海外で高く評価されてきたにもかかわらず、日本で劇場公開されるのは今回の「オマージュ」が初めてだ。

#MeToo運動が広まった2018年以降、韓国の女性映画監督の活躍が目立って増えてきたが、それ以前から活躍してきた女性監督はほんの一握り。シン監督もその一人だが、今回の「オマージュ」では、シン監督の大先輩にあたる女性監督ホン・ウノンの埋もれた功績に光を当てた。

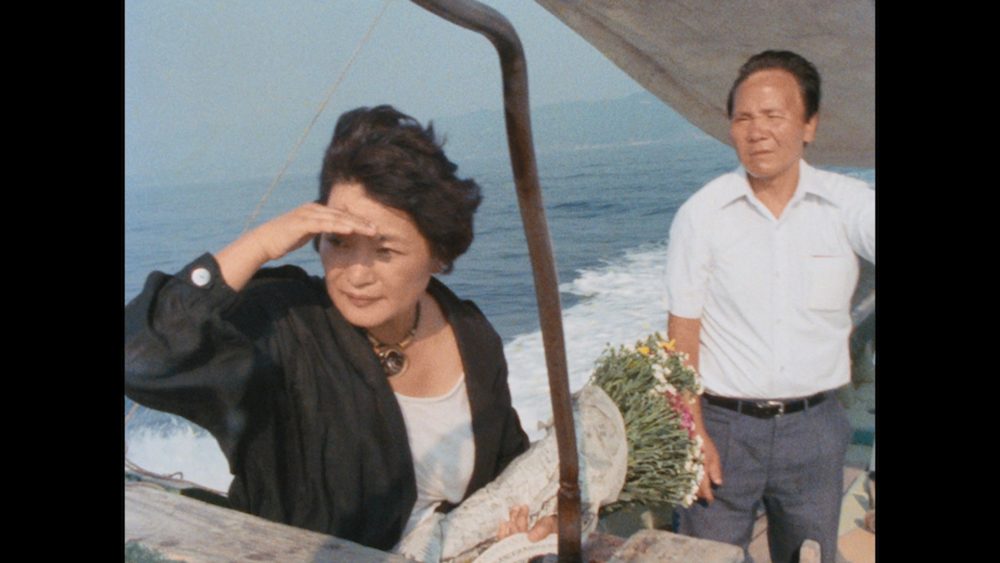

「オマージュ」の主人公であり女性映画監督であるジワン(イ・ジョンウン)は、60年代に活動していた女性監督ホン・ジェウォン(キム・ホジョン)のフィルムの修復に携わる。フィクションの部分もあるため、映画の中では名前がジェウォンと出てくるが、モデルはホン・ウノン監督だ。

そもそもシン監督は「虹」でデビューした後、韓国初期の女性映画監督の足跡をたどるドキュメンタリーを撮っている。2011年にMBCで放送されたその作品ではパク・ナモク(1923~2017)と、ホン・ウノンの2人を追った。パク監督は1955年に「未亡人」という映画を撮り、韓国初の女性監督として知られる。一方、ホン監督は2人目で、しかも3本撮った映画のフィルムすべてが行方不明になっていたのもあって、埋もれた存在となっていた。作品そのものが見ることができないうえ、本人もすでに他界、シン監督はホン監督の娘をはじめ関係者を訪ねて取材を重ねた。シン監督はこのドキュメンタリーを撮った時から「オマージュ」の構想を練り始めていたという。

幸い、ドキュメンタリーの放送後、ホン監督のデビュー作「女判事」(1962)のフィルムが見つかり、「オマージュ」にもその一部が登場する。「オマージュ」の中では「女判事」の後半の音声が欠落していて、その音声の修復作業を担当するのが主人公のジワンだったが、実際の「女判事」には音声の欠落はない。ただ、フィルムがところどころ不自然な形で編集されているのは事実だ。シン監督は「検閲でフィルムが切り取られた可能性がある」と話す。

韓国では軍事政権下、映画の検閲が厳しく、特段の理由がなくても「不適切」と判断されると容赦なくフィルムが切り取られていた。

「オマージュ」の中では、切り取られたフィルムの一部をジワンが探し出すが、それは女性がタバコを吸っているシーンだった。これもシン監督の想像によるフィクションの部分だが、シン監督は「韓国では女性が人目につく場所でタバコを吸うと、今でもとやかく言う人がいる。昔はもっとで、検閲で切り取られてもおかしくないと思った」と話していた。シン監督は取材の過程で、ホン・ウノン監督がよくタバコをくゆらせていたという話を聞いたという。

ホン・ウノン監督は60年代に3本撮った後もシナリオを執筆していたが、99年に亡くなるまで再び作品を撮ることはなかった。撮りたくてもできなかったようだ。シン監督に「ホン監督が生きていたらどんなことを聞きたかったですか?」と尋ねると、「最後に撮りたかったのはどんな映画だったのか、聞いてみたかった」と答えた。

私は2010年にシン監督がデビューした頃から、映画祭で通訳を担当したのをきっかけに個人的に知っていて、インタビュー以外でも普段から会って食事をするなど、話す機会は多いほうだ。シン監督ほど海外で評価されていても、韓国で女性監督が映画を撮るのは大変だという話はたびたび聞いてきた。

昨年、全州国際映画祭で「オマージュ」が上映された後、久しぶりに会った映画関係者に「監督、顔が若返ったみたい。何かいいことが?」と聞かれたシン監督が「今、映画撮ってないから」と、冗談のように答えていたのが忘れられない。私の前ではユーモアたっぷり、いつもひょうひょうと明るい監督だが、撮影現場では厳しい表情なのかもしれない。

苦労して苦労して、それでもまた撮りたいのが監督だ。そして、実際になんとか10年以上続けてこられた。だからこそ、60年代に3本撮ったきり、実現できないシナリオを書き続けたホン監督に心が痛み、励まされ、癒やされる。

ちなみに、「オマージュ」の主人公ジワンのモデルはシン監督自身だ。ジワンのセリフにはシン監督が現代の女性映画監督として重ねてきた苦労がにじみ出ている。名優イ・ジョンウンは髪型や眼鏡でシン監督に似せただけでなく、歩き方までシン監督の特徴を捉えていた。

一方、現在活躍している女性監督の中で、シン監督よりも前にデビューし、コンスタントに撮り続けているのは唯一、イム・スルレ監督だけだ。ヒョンビン、ファン・ジョンミンというスター俳優が主演した映画「交渉」(原題)が本年公開されたが、これはヨルダンで撮影した大作だった。「女性監督が予算100億ウォン以上の映画を撮るのは初めて」と話題になったが、実際に150億ウォン規模だった。シン監督は「イム監督のように長い間撮り続け、商業映画でも安定的な評価を得てきた監督でやっと、大作を手掛けられた。女性監督が活動しやすくなってきたのは事実だが、大作に関してはまだ女性監督には任せられないという偏見が残っている」と話す。

偏見というのは、ようするに投資してもらえるかどうか、だ。シン監督も次作について「投資してもらえたら、すぐに撮り始められる状況」と話していた。イ・ジョンウンはポン・ジュノ監督の「パラサイト 半地下の家族」(2019)で世界的に知られ、映画でもドラマでも引っ張りだこの人気俳優だが、それでもシン監督は「中年女性が主人公の映画では投資してもらえない」と判断し、「オマージュ」は複数の公的機関から助成金をもらって作った。

イム監督やシン監督は先頭を切って道なき道を切り開き、女性監督の活躍の機会を作ってきたように見える。そしてそのずっと前の50年代、60年代に、パク・ナモク、ホン・ウノンという女性監督が奮闘していた。

「オマージュ」は2021年の東京国際映画祭を皮切りに、世界約20カ国の映画祭で上映された。シン監督は「そのうち12くらいの映画祭には参加したが、コロナで苦戦する映画館への哀愁からか、エンディングへの共感を語る観客が多かった」と話す。エンディングは、じきに閉館する寂れた映画館のスクリーンが映し出される。ホン監督に光を当てた「オマージュ」は、女性監督だけでなく、映画館、映画界への応援歌でもあった。だからこそ、コロナ禍でこれだけたくさんの海外の映画祭に招待され、共感を得たのだろう。

©2021 JUNE FILM All Rights Reserved.

©2021 JUNE FILM All Rights Reserved.