実を言うと私は、自分が今正式に離婚した状態なのかどうかを知らない。半分は確実に離婚しているけれど、半分はどうなっているかわからない。

どういうことか説明すると、私の元結婚相手はフランス人だったので、離婚の際にはフランス側と日本側の両方で手続きをしなくてはならないのだけど、フランス側の手続きが結局どうなっているか、私にはわからないのだ。

日本側の手続きは自分でしたけれど、フランス側の手続きは、フランス出身者が大使館に出向いておこなわなければならず、私にはどうすることもできない。それを、元夫はずっとやらないままにしている。

何度も催促したけれど、そのたびに「近々やろうと思ってた」「わかってる」などと返事が来るので、うんざりして催促するのもやめてしまった。結婚していたときとは違い、喧嘩をする気力も湧かないのである。

結婚していたころ、私は自分を夫婦という戦場の最前線で戦う前衛のように感じ、過去の私と未来の私を守るために、今ここにいる私は一歩も引くわけにはいかない、という悲壮な心構えで生活していた。だからだろう、結婚していたころの、私たち夫婦の喧嘩はかなり病的なものだった。

私たちはよく喧嘩をした。元夫は私の言葉に皮肉や誘導尋問、混ぜっ返し(元夫によれば「緊張を和らげるためのフランス的ユーモア」)で返してくるので、私は話を本筋に戻すことに集中し、その結果、元夫は本筋からずらした自分の筋に話をいかに戻すか、あるいはいかに話全体を撹乱するかに集中し(少なくとも私の目にはそう見えた)、結局ふたりとも何の話をしているのか最後にはわからなくなってしまうのだった。

しかも、私たちは喧嘩をしながら怒鳴り合っていた。

島尾敏雄の『死の棘』に夫婦の「共狂い」という言葉が出てくる。結婚の雲行きが怪しくなってきたころから、その「共狂い」について私はしょっちゅう考えていた。狂われる側の戦略としての「夫婦共狂い」のようなことを私もやっていたからだ。

最初に怒鳴ったのは元夫だった。私が最初に泣いたからだ。以前、フランスの小説で、母親の情緒不安定が原因で、女の涙を見るとパニックになる男の話を読んだ。その一節を読んだとき、私は元夫のことを考えた。

怒鳴られるようになって、私は最初あっけにとられていた。それまで人から怒鳴られたことがなかったから、いったい何が起こっているのか、判断ができなかった。

一般的に、フランス人は日本人よりも感情表現が大きい。だから、もしかしてフランスでは怒鳴ることはふつうなのだろうかと、日本人女性と結婚している同僚のフランス人男性に相談したこともある。「僕はしないけど、そういう人もいるかもね」と言いながら、彼は顔を引きつらせていた。

やっぱりまともなフランス人にとっては、おかしいことなのだ。いや、私は日本人なのだから、たとえフランス人にとってふつうでも私にはやめてほしい。しかし、同僚にプライベートの話をしたとわかれば、機嫌をそこねるだろうから、このことは夫に言えなかった。

そういえば、夫婦の「共狂い」についても、夫に話したことはない。日本語を理解しない夫にこのコンセプトについて語るためには、『死の棘』や、そのころ話題になっていた梯久美子さんの『狂うひと』について説明しなくてはならないけれど、フランス語でその全部をきちんと伝えるのは私には大きな負担に思えた。喧嘩にならずにその話をする自信もなかった。

さて、そんなある日、いつものように喧嘩の途中で怒鳴られたとき、私は試しに怒鳴り返してみた。すると驚いたことに、元夫は動揺し、ひるみ、私をなだめはじめた。「この呼吸だ」と思った。なんでこんなことをしてみたのか、今となっては思い出せないが、「やられるだけではだめだ」と考えていたのだと思う。

それからは、怒鳴られそうな気配を察すると、私は自分から率先して怒鳴るようになった。夫はなだめる側に回った。「こんなに簡単なことだったのか」と拍子抜けした。しかし何事にも慣れはつきもので、私が先に怒鳴っても、だんだんと夫も怒鳴り返すようになっていった。こうしてじょじょに私たちの喧嘩の「型」が完成していった。

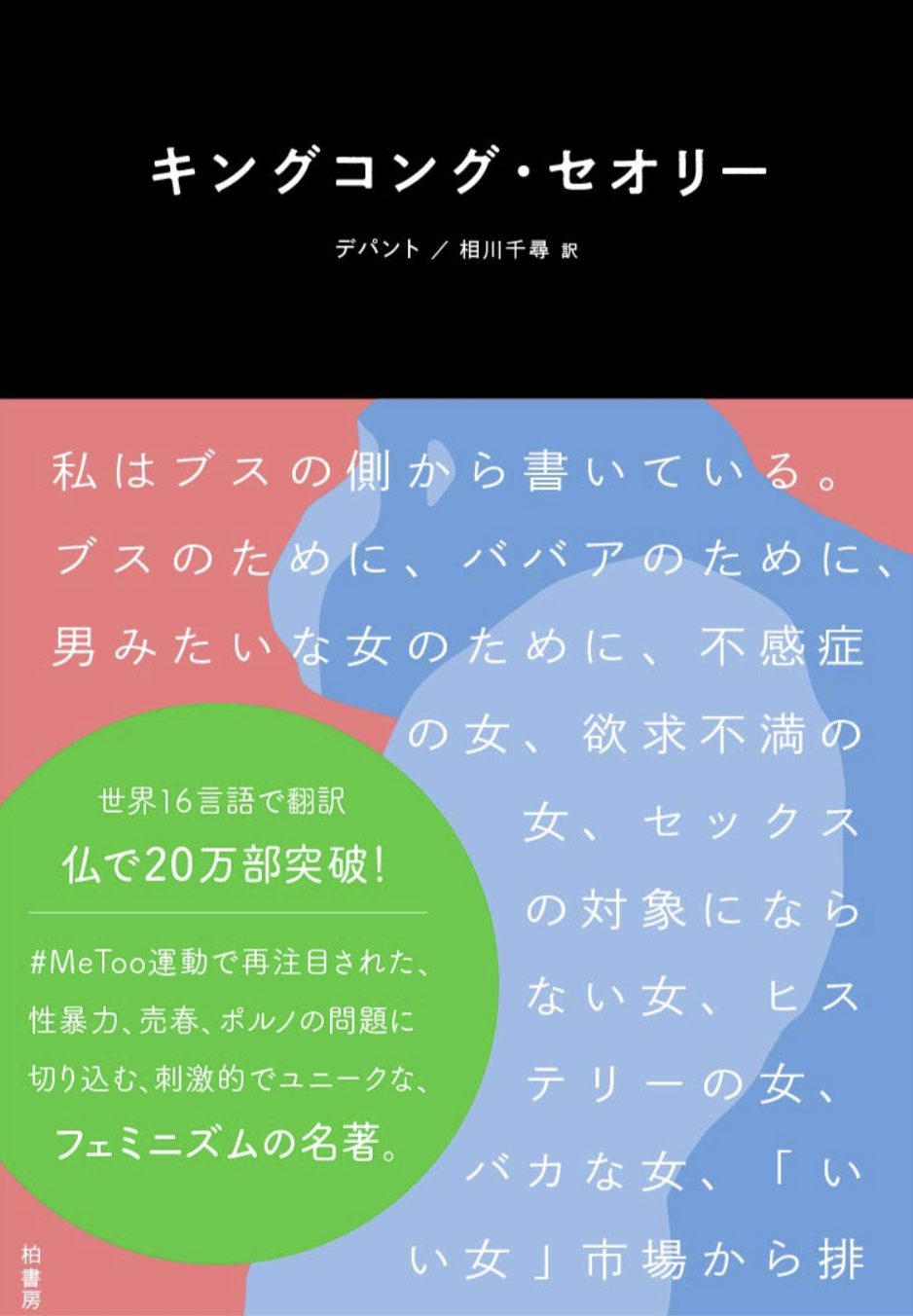

その元夫が最近、『キングコング・セオリー』が出たんだね、おめでとう、と言って連絡してきた。元夫は怒鳴る人でもあるが、善良でいい人でもある。誰かに連絡するときには最初に必ず、相手の関心ごとに話を向けるのだ。

「あけましておめでとう」「コロナは大丈夫?」など、しばらくやりとりをしていると、夫は言った。

「フランスで離婚手続きをしたいから、きみの住民票と離婚届受理証明が必要なんだ。前に用意してもらったものは、古すぎて有効じゃないって」

その後には、私への皮肉と弁明の言葉が続いたけれどそれは全部無視して、翌日、私は書類を用意した。元夫は、よかったら会わないかと言ってきたけれど、郵送した。

あれから、書類が届いたという連絡も、離婚手続きが済んだという連絡もない。どうせまだ、何もしていないだろう。

でも、こんなことで、私には大きな変化があった。元夫の夢を見なくなったのだ。夢はいろいろで、よりを戻し、安心した幸せな気持ちで目覚めることもあれば、「やり直すと決めてしまったけれど、とても無理だ」と夢の中で正気に戻ることもあった。書類を送ってから、こういう夢を一切、見なくなった。

フランスでの離婚についてはあきらめたつもりだったけれど、やはりどこかで気になっていたのだ。知らない間に、心が縛られていた。結婚は、終わった後もあなどれないものだった。

昔から「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言う通り、夫婦喧嘩はくだらないことの筆頭だ。でも、くだらないことだから書く。

最近、部屋を片づけていて『イメージフォーラム』という雑誌の「映像とジェンダー/セクシュアリティ」特集号(1999年春号)を見つけた。この号に掲載されているフェミニスト映画理論の斉藤綾子さんの論考「映画とジェンダー/セクシュアリティ」にこんな一節がある。

「アケルマン自身がこの作品を『フェミニスト映画』と理解しているが、その理由は『この作品で今まで絶対にこのような形で描かれたことのないもの──たとえば女性の日常の動作、など──に映画的空間(場所)を与えているからです。こういうものは映像のヒエラルキーからすると一番下に置かれています。キスとかカークラッシュはもっと高いところにありますが、私はそれが偶然だとは思いません。理由は女性のしぐさなどはほとんど重要とは考えられていないからです。その点でまず、この作品はフェミニスト映画であると言えます』と語っている。」

アケルマンというのは、『ジャンヌ・ディールマン コメルス河岸23 ブリュッセル1080』というフェミニスト映画を撮ったベルギー出身の女性監督シャンタル・アケルマンのことだ。

私はこの映画を見ていないけれど、斉藤さんの論考によると、アケルマンがこの作品でおこなっているのは、女性監督が女性を描いているけれど自伝的ではなく、中立的な視点を装わないけれど覗き見的でもない表現ということで、なんというか非常に繊細そうである。

だけど、私はそういうことをすっとばして、この一節を読んだときに「くだらないことを書け」という強い啓示を受けた。というのも、私は自分の身の回りに起こることや、私の感情はとてもくだらないもので、わざわざ書くようなことではないとつねづね思っているからだ。頭では、ふつうの人のふつうの経験が大切なのだとわかっていても、一度そういう思考にはまると言葉が出てこなくなる。

この一節はそういう私に、いつの間にか身に付けた価値判断に従って自分自身が「くだらないこと」と切り捨てていることの中にこそ、フェミニズムがあるのだと教えてくれた。

「個人的なことは政治的なこと」という言葉は知っていたし、まったくその通りだと思っていた。でも、この言葉を自分のものにするためには、私にはまた別の言葉が必要だった。それが、斉藤さんが引用するアケルマン監督の言葉だったのだ。

誰も興味を持たないような、見たくないような、評価してくれないような、どうにもくだらないことを切り捨てない心を忘れないために、最近身辺で起こったもっともくだらないことを今回は書いてみた。