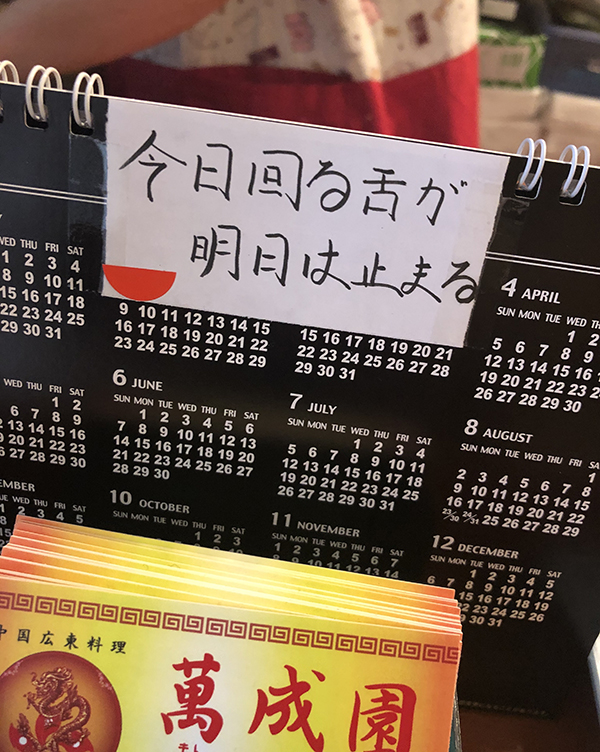

今日回る舌が明日は止まる

近所の中華店に入ったら、レジの横のカレンダーに手書きでこんな言葉が貼られていた。気になったので、どういう意味ですか? と聞くと、店主(三〇代女性)が、

「死んだら話せない、生きているうちに話そう、言葉こそが命だ、人と人は言葉を交わさなければいけないという意味です」

と教えてくれた。ワンタンの代金を払いながら思わずぐっときてしまう。中国のことわざなのか? と聞くと、「違います、ヒンディーです」とのこと。

言葉は命! ワンタン食べながら心に刻む。

そうなのだ! 時に対話を諦めたくもなるし、言っても無駄だと言葉を飲むこともあるが、それでも私たちはとにかく言葉を紡ぐことに希望を持つのだと思う。それが命だから。だからこそ表面的な「読み言葉」でどうでもいい嘘をつく政治家をみていると胸がざわつくのかもしれない。昨日(1/22)の国会、耳をふさぎたくなるほどの陳腐な茶番だった。先のことわざに従えば言葉を粗末にすることは命を粗末にすることだ。

津田梅子が五千円札の顔になるというので、書店に大庭みな子さんの「津田梅子」評伝が並んでいる。梅子がアデリン・ランマン(幼い梅子を預かり、生涯に渡り友情を育んだ人)に宛てた膨大な手紙をもとに記されている評伝で、梅子の英文は大庭さんの卓越した翻訳により、19世紀末の日本を生きる若い女性の率直な眼差しが伝わってくる。なにより大庭さんが選ぶ梅子の言葉は、日本社会への冷静な観察と怒り、この国を女性として生きることの困惑と焦燥感に満ちていて、面白い。まさに命の本だ。

ということで命の言葉、梅子の言葉をいくつかご紹介。

「彼女はわたしたちの友情や愛情が必要なのに、将来はどうなるのでしょう」

同じ留学生仲間である捨松が、政府高官の妻としての道を選び、家事や家族の世話に追われやせ細ってしまったことを嘆く言葉だ。

日本政府は、高額な公費で女性たちを留学させたにもかかわらず、帰国した彼女たちに一切仕事の機会を与えなかった。社会が急激に変わったことへの反動で、梅子が留学している間に保守化傾向が強まったのだと梅子は記している。独身の女の言うことなど、誰も重く捉えない。そのため捨松はエライ人の妻になって自分のキャリア活かす道を選び、実際、梅子が津田塾を創立する際に大きな力となり支えてくれる。梅子は、捨松のその選択を尊重しつつも、その選択をした捨松に寂しさを感じずにはいられない。それは梅子自身が日本の結婚が女性を孤立させ、社会から隔離されることを憤っているからだ。以下は梅子20才の時の言葉だ。ユーモアたっぷりに自分の結婚について、この時点でほぼ「決めて」いる。

「私は今の自分に満足していますし、結婚という首かせには耐えられそうもありませんし、知らない人とお見合いして結婚する気は全然ないのです。(略)婚期はほんとうに過ぎてしまいました。探す気になったとしても、老けたヤモメくらいしか見つかりませんねぇ。若い人は残っていませんもの。悲しいこと! 日本でオールドメイドの運命がどうなるか、まぁ、試してみることに致しましょう」

津田梅子というと厳格な教育者のイメージが持たれているが、大庭さんの描く梅子は若く自由で、時に怒りっぽい。まっとうに怒る人なのだ。給料がやすい、家では女ばかりが給仕している、日本の男に道徳がない・・・、怒ることは現代の私たちと同様、たくさんある。

「こいういうことは人間の性質というものに対する懐疑を持たせます」

これは同じ仕事をしているのに、日本人女性である梅子には、ミッショナリーのアメリカ人の5分の1の給料しか与えられていないことへの怒り。とても美しい怒り方だと思う。不当に扱われることに対し辛さの表現だけでなく、高貴な怒りで立ち向かおう! という気分にさせられる言葉だ。

まだまだある。

「日本の男性を非難つもりはありませんが、姉妹や母よりも、そして後には妻よりも上位にあるように育てられ扱われて、甘やかされてしまっています」

そうなの、そうなの梅子、今もそうなの。女よりも自分は上にいるものだと甘やかされて育てられてしまっている男は少なくないのよ、というか、男女平等の憲法ができても女性から100点減点しちゃうような大学があるのよ、21世紀の日本には。

「子どもたちは、あれをしてはいけない、これをしてはいけないと教育はされますが、何が善いことかなどは教えられません」

そうなの、そうなの梅子、今もそうなの。何が善いことか・・・人間としてどうあるべきか・・・といった「自分で考える」教育って、今も不足気味よ! その代わり、学校ではスカートの長さや、靴下の長さや、靴下の色など、未だに「してはいけない」ルールに縛られてたりするのよ!

本書には梅子が伊藤家(伊藤博文)で過ごした数ヶ月が鮮やかな筆致で残されている。梅子は伊藤博文に請われて、数ヶ月間、伊藤家と生活を共にし子どもや妻に英語や西欧文化について教えている。首相になる直前の伊藤博文との生活の記録は、本書の中でも際だって面白い箇所だ。これほど近い距離で伊藤博文について冷静に記す10代の女性がいた、ということ自体が歴史的衝撃でもある。伊藤博文と二時間にわたり対話し、梅子にキリスト教について学びを得ようとしている面など、伊藤自身は梅子に敬意を持っているようだが、クリスチャンホームの厳しい家で育った梅子から見る日本の「エライ人たち」の性道徳の崩壊ぶりは、今の私たちからみても、「そうなの、梅子、そうなのよ!」の連続である。

「伊藤氏は西欧的な考えを持ちながら、彼自身は道徳的ではありません」

(そもそも政治家の妻に芸妓出身の女性が多すぎることに梅子は驚いている。伊藤の妻も芸妓出身だったが、伊藤氏はその妻を置いて週に何度も外泊し、そのことを誰もなんとも思っていないことに、日本ってどうなってんの?という素朴な違和感が述べられている)

「彼ら(伊藤の子どもたち)は父親を尊敬し、父の言葉は法律でもあり、父の過ちや不道徳はあったとしても大したことはない問題です。ああ、男性の過ちはそんなふうに見逃され、女性はどうなのでしょう。女性には救いがあるのでしょうか」

(性に関わることは常に男性は許され、女性だけが責められることにも怒る言葉もある。そうなの、梅子そうなのよ! である)

「日本人は抑制心のかける不作法さを大して悪いことだと思っていません」

(酔っ払い、自分で服も脱げない伊藤を見て)

言葉は命。

まさにこういうことなのだろう。19世紀と20世紀をまたいで生き、日本で最初に女性が専門的に教育を受けられる場をシスターフッドの力でつくった梅子の言葉=命を活かす。その命が今の私たちの社会を照らすのだ。その命を紡ぐのが大庭さんのような、シスターフッドを信じる書き手なのだと思う。

最後にカサカサした話をしてしまうが、私は中学高校受験(どちらも女子校)で第一志望に入れず、どうしても大学だけは女子大にいきたかった。10代の私は6年間の共学文化に十分傷ついていて(リベラルな学校ではあったが、そこはかとなく女は二の次な空気があった。女子マネ文化も健在だったし)、硬派な女子大=津田塾に行くしか私の人生は始められない!と信じていた。そのように強い思いで学んだ津田塾なので、そもそも私の梅子への思い、塾愛はかなり強い。

さて、その私が津田塾から「ジェンダーの授業をしませんか」と依頼が来た時の喜びの大きさを、わかっていただけるだろうか。もう10年近く前のことになる。残念ながら依頼自体が津田塾の事務局に「なかったこと」にされてしまったのだけれど。事務局の人曰く、アダルトグッズショップを経営している方への学内の反発があることや、英文科推薦の人と国際学科推薦の人(私)で色々あって云々・・・という理由だった。事務局に電話をして直接確認した。電話を切って私はさめざめと泣いた。ダメな組織になっている様で悲しかったのだ。最近の津田塾のことは知らないが、メディアなどで目立つ先生方の発言などからは、私の知る硬派で自由な女の大学ではないように見えてしまうが、今の塾生の方の生の意見を聞きたいものだ。

すみません、梅子。最後にカサカサした話でごめんなさい。

それでも。津田塾は素晴らしい先輩をたくさん育てた。田嶋陽子さんもそうだし、神近市子も、恵泉女学園を設立した河井道や、藤田たき、赤松良子(卒業後に東大へ)も! 後に続く女性たちの人生を祝福されたものにしようと、言葉を尽くし道を切り開いて下さった女性たち。そういう女性たちがたくさんいた。

大庭さんはこの本を60才の時に記している。体力の限界を味わいながら梅子と共に生きる思いで書かれたという。初版が出たのは私が塾生の頃だ。当時読んだときよりも今、この本をずっと面白く、そして好きだと感じるのは、私自身が梅子が津田塾を創立した年(36才)よりも年を重ねたからかもしれない。梅子や大庭さんの通ってきた道をどこか懐かしい気持ちで味わえ、彼女たちが生む言葉が深く身に染みるようになったのだと思う。

最後に財務省へ。お札にするときは、梅子の顔を絶対に反転しないでほしい(財務省は、お札に合う右向きの顔がないとの理由で、左向きの顔を反転させるという)。梅子、怒ると思う。今、採用されようとしているのは梅子が20代の頃だが、50代の右向きの写真もある。そっち使えばいいでしょ。50代の女はお札に相応しくない・・・と考えているのだとしたら、それこそ、梅子の精神に反するので。